La dittatura degli hashtag

Published on

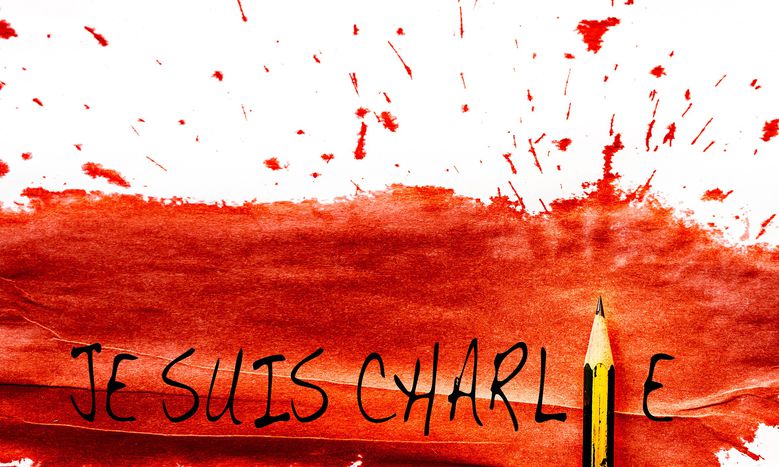

Da un po' di tempo a questa parte, la mobilitazione dell'opinione pubblica viene sempre accompagnata da un incisivo hashtag: il caso più recente e lampante è quello di #JeSuisCharlie, ma ce ne sono stati altri, come #BringBackOurGirls.Ma chi è che inventa questi fortunati slogan? Cosa ci influenza quando decidiamo di condividerli sulle nostre bacheche?

Parigi, 7 gennaio 2015, h 11.30. Due jihadisti franco-algerini irrompono nella sede del giornale satirico Charlie Hebdo armati di kalašnikov e fanno fuoco contro giornalisti e vignettisti, causando 12 vittime.

Da subito sui social network circola lo sdegno per il terribile attentato. Molti cambiano l’icona su Twitter mettendo una scritta bianca e grigia su fondo nero: #JeSuisCharlie. Su Facebook nasce la pagina di ricordo e denuncia “Je suis Charlie”, che raccoglie un numero altissimo di “mi piace”. L’hashtag rimbalza a velocità impressionante su tutti i social, tanto che alle 19.00 del giorno dell’attacco è già stato usato 400mila volte. E la gara di solidarietà continua per giorni e giorni.

Chi infatti, due settimane fa, non aveva sostituto la propria immagine del profilo con la scritta? Chi non aveva la bacheca fitta di disegni di matite e dichiarazioni in strenua difesa della libertà di espressione? Molto pochi.

Da un po’ di tempo a questa parte, la mobilitazione per cause civili e umanitarie attraverso i social network è diventata una pratica sempre più diffusa. Basti pensare ad aprile dell’anno scorso, quando il web era invaso da un altro hashtag, #BringBackOurGirls, con cui si invocava la liberazione delle 300 ragazze rapite in Nigeria dal movimento fondamentalista islamico Boko Haram.

La formula di queste condivisioni virali è sempre la stessa: poche parole, una frase ad effetto e subito l’opinione pubblica si prende carico dell’appello. Ma vi siete mai chiesti qual è l’origine degli hashtag che tutti noi ci affanniamo a condividere con tanta convinzione? Quali arcane leggi decretano quali fatti, tra le migliaia di violenze ed ingiustizie che vi sono al mondo, entreranno a far parte dell’orbita di preoccupazione dell’opinione pubblica e diverranno cause per cui battersi con orgoglio?

La formula di queste condivisioni virali è sempre la stessa: poche parole, una frase ad effetto e subito l’opinione pubblica si prende carico dell’appello. Ma vi siete mai chiesti qual è l’origine degli hashtag che tutti noi ci affanniamo a condividere con tanta convinzione? Quali arcane leggi decretano quali fatti, tra le migliaia di violenze ed ingiustizie che vi sono al mondo, entreranno a far parte dell’orbita di preoccupazione dell’opinione pubblica e diverranno cause per cui battersi con orgoglio?

Teorie sui media e origine degli hashtag

Da molto prima della nascita dei social network, gli studiosi dei media si sono interrogati su questi meccanismi e hanno formulato numerose teorie. In questo caso, occorre fare riferimento ad una teorizzazione la cui prima formulazione risale addirittura al 1963, ossia la teoria dell’Agenda Setting. Essa, fondamentalmente, sostiene che “la percezione da parte dei cittadini di ciò che è più importante deriva direttamente dal modo in cui la notizia viene rappresentata dai mezzi di informazione”. Ovvero, l’Agenda dei Media (e qui intendiamo quelli tradizionali: radio, tv, giornali), cioé l’insieme delle notizie selezionate e riportate dai media, influenza l’Agenda del Pubblico (i fatti che il pubblico ritiene più rilevanti e di cui discute). Ma, ed è questo il passaggio fondamentale, il rapporto tra media e pubblico non è unidirezionale: i cittadini sono diventati degli interlocutori sempre più attivi e critici, in grado di influenzare essi stessi i media tradizionali. La teoria parla di opinion leader, presenti tra il pubblico, che selezionano i temi dell’Agenda dei Media che ritengono più rilevanti e li fanno entrare nel dibattito pubblico. E, se andiamo a vedere l’origine dei nostri amati hashtag, vedremo che è andata proprio così. #BringBackOurGirls è stato coniato da un avvocato nigeriano, Ibrahim M. Abdullahi, che ha poi costituito una squadra di venti persone per promuovere la campagna sui social network e un account Twitter per gestirla.

Da molto prima della nascita dei social network, gli studiosi dei media si sono interrogati su questi meccanismi e hanno formulato numerose teorie. In questo caso, occorre fare riferimento ad una teorizzazione la cui prima formulazione risale addirittura al 1963, ossia la teoria dell’Agenda Setting. Essa, fondamentalmente, sostiene che “la percezione da parte dei cittadini di ciò che è più importante deriva direttamente dal modo in cui la notizia viene rappresentata dai mezzi di informazione”. Ovvero, l’Agenda dei Media (e qui intendiamo quelli tradizionali: radio, tv, giornali), cioé l’insieme delle notizie selezionate e riportate dai media, influenza l’Agenda del Pubblico (i fatti che il pubblico ritiene più rilevanti e di cui discute). Ma, ed è questo il passaggio fondamentale, il rapporto tra media e pubblico non è unidirezionale: i cittadini sono diventati degli interlocutori sempre più attivi e critici, in grado di influenzare essi stessi i media tradizionali. La teoria parla di opinion leader, presenti tra il pubblico, che selezionano i temi dell’Agenda dei Media che ritengono più rilevanti e li fanno entrare nel dibattito pubblico. E, se andiamo a vedere l’origine dei nostri amati hashtag, vedremo che è andata proprio così. #BringBackOurGirls è stato coniato da un avvocato nigeriano, Ibrahim M. Abdullahi, che ha poi costituito una squadra di venti persone per promuovere la campagna sui social network e un account Twitter per gestirla.

Anche #JesuisCharlie deve la sua nascita ad un cosiddetto opinion leader. Il logo e lo slogan, infatti, che riprende la testata del giornale satirico, è stato ideato da Joachim Roncin, direttore artistico della rivista Stylist, e postato la prima volta su Twitter solo 30 minuti dopo l’attentato.

Hashtag più o meno fortunati

Forse, grazie a quanto affermato sui media e sugli opinion leader, si può comprendere anche come mai certi hashtag abbiano così tanta fortuna, come #JeSuisCharlie e altri no, come #JeSuisBaga. Avete sentito parlare di quest’ultimo? Il 15 gennaio il Parlamento europeo ha tentato di affiancarlo allo slogan parigino, riferendosi alla città di Baga, in Nigeria. Mentre l’Europa manifestava la propria solidarietà alla Francia, infatti, un altro attentato altrettanto orribile avveniva in Nigeria, dove gli islamisti radicali di Boko Haram hanno attaccato il 3 gennaio la città di Baga, causando 150 vittime, tra cui anche molti bambini e una donna incinta.

Forse, grazie a quanto affermato sui media e sugli opinion leader, si può comprendere anche come mai certi hashtag abbiano così tanta fortuna, come #JeSuisCharlie e altri no, come #JeSuisBaga. Avete sentito parlare di quest’ultimo? Il 15 gennaio il Parlamento europeo ha tentato di affiancarlo allo slogan parigino, riferendosi alla città di Baga, in Nigeria. Mentre l’Europa manifestava la propria solidarietà alla Francia, infatti, un altro attentato altrettanto orribile avveniva in Nigeria, dove gli islamisti radicali di Boko Haram hanno attaccato il 3 gennaio la città di Baga, causando 150 vittime, tra cui anche molti bambini e una donna incinta.

“È del tutto naturale avere una reazione più forte quando accade qualcosa nel nostro continente e dobbiamo essere fieri dei cittadini europei che hanno dimostrato vera solidarietà con le vittime degli attentati di Parigi”, ha dichiarato in aula il deputato croato Davor Ivo Stier, “ma i nostri valori sono universali e quindi anche l’attacco a Baga è un attacco ai nostri valori” ha sottolineato. Per dimostrare solidarietà anche alle vittime nigeriane del terrorismo fondamentalista, i deputati di Strasburgo hanno coniato appunto l’hashtag #JeSuisBaga, che però non ha avuto una diffusione compatta. Certamente, la distanza geografica ha avuto il suo ruolo in questo, e soprattutto il tempismo: gli attentati di Parigi hanno monopolizzato così a lungo i media e l’opinione pubblica europei che un attacco avvenuto molti giorni prima in un paese lontano come la Nigeria non ha avuto lo spazio sufficiente per poter indignare i cittadini del Vecchio Continente. Tuttavia, anche l’origine dell’hashtag è importante: forse proprio questa sua “creazione costituzionale” non è stata in grado di dargli la spinta giusta sui Social Network, che sono dominati dal pubblico, o meglio dagli opinion leader: è il senso di appartenenza a questa sorta di comunità capace ed indipendente che sta anche alla base della partecipazione degli iscritti alle battaglie sotto il vessillo degli hashtag.

Che sia un opinion leader o no, dunque, ogni persona iscritta ad una piattaforma social ha un potenziale comunicativo non indifferente, in alcuni casi persino più forte di quello tradizionalmente attribuito alle istituzioni, e come tale ha delle responsabilità: una lezione da non dimenticare, ogni volta che con leggerezza si mette un “mi piace” o si condivide un contenuto.