Retour sur « Les Promesse du Passé », au centre Pompidou

Published on

Retours sur le passé, regards sur le présent, l’exposition « Les Promesses du Passé » n’en finit pas de casser le rythme d’une histoire que l’on voudrait linéaire.

Formule du philosophe allemand Walter Benjamin (1892-1940), le titre de l’exposition, qui se tiendra jusqu’au 19 juillet au Centre Pompidou à Paris, évoque avant tout le présent et notre capacité à le construire sans pour autant renier le passé… ni le sublimer. La scénographie de la première partie de l’exposition, située dans la Galerie Sud et imaginée par Monika Sosnowska, forme ainsi un immense zigzag de panneaux blancs où sont présentés photographies, dessins, maquettes, vidéos, œuvres récentes ou plus anciennes. La logique de l’exposition n’est pas chronologique : elle est essentiellement thématique. Monika Sosnowska confronte les œuvres de jeunes artistes et les travaux de leurs aînés. Ce qui les relie, c’est une idée, une question, une problématique de travail et non un support ou une date.

L’une des grandes réussites de l’exposition est cette sculpture-architecture qui n’occupe pas tout l’immense espace de la Galerie Sud et laisse circuler les sons et les musiques des créations exposées. Le visiteur regarde une vidéo et entend aussi, au loin, un hymne ou encore le refrain d’un tube de l’Amérique des 60’s. Pour autant, il ne faut pas trop se fier à cette première impression d’un tout sonore et visuel parce que le zigzag se lit en fonction de sept thèmes. Inégalement fournis, ils illustrent néanmoins tous le propos de Monika Sosnowska : revisiter le passé, grâce au présent. Le zigzag est pour elle le symbole de la discontinuité de l’histoire. Sa scénographie reprend les canons de l’architecture moderniste du communisme, utopie urbaine dont nous connaissons les images et les échecs. L’artiste se propose de redécouvrir, « dans une veine post-minimale et conceptuelle », ces canons qui ont refait et défait les villes de l’Europe de l’Est.

Il faut s’attarder sur le thème particulièrement réussi qu’est « Au-delà des utopies modernistes », et qui est traité à travers des œuvres très variées : de la performance inaugurale de Cezary Bodzianowski dans la photographie « Rainbow Bathroom » (1995) à la vidéo d’Anri Sala, « Dammi i colori ». Dans ce film réalisé en 2003, l’artiste Edi Rama, également maire de Tirana, commente, sans aucune indulgence envers lui-même, le projet qu’il avait imaginé, des années auparavant, pour sa ville. Parcourant une des rues où les vibrantes couleurs des immeubles côtoient les trottoirs défoncés et recouverts d’ordures, Edi Rama rappelle sa vocation de maire et d’artiste : « It is a question of founding out how this city can become habitable » | Il s'agit de parvenir à rendre cette ville habitable |. Puis il ajoute, sans doute à regret, « I think that the ambition to make this city the city of choice is an utopia itself… » | Je pense que l'ambition qui consiste à faire de cette ville la ville du choix est une utopie en soi |. L’exposition nous invite donc, à la manière d’Edi Rama, à nous demander comment vieillissent les ambitions du passé.

En poursuivant la visite, on comprend que les thèmes se complètent les uns les autres. Ainsi, dans la partie « Fantasmes de totalité », la question du poids du collectif sur l’individu est abordée avec dérision comme dans la vidéo du baptême de boue de Pawet Althamer ou aux frontières de la folie, avec Ion Grigorescu. Son film « La Boxe », tourné en 1977 dans la clandestinité, est une superposition de négatifs montrant l’artiste, nu, en train de se boxer lui-même. Il y illustre ainsi la « schizophrénie de la vie en Roumanie communiste ».

En poursuivant la visite, on comprend que les thèmes se complètent les uns les autres. Ainsi, dans la partie « Fantasmes de totalité », la question du poids du collectif sur l’individu est abordée avec dérision comme dans la vidéo du baptême de boue de Pawet Althamer ou aux frontières de la folie, avec Ion Grigorescu. Son film « La Boxe », tourné en 1977 dans la clandestinité, est une superposition de négatifs montrant l’artiste, nu, en train de se boxer lui-même. Il y illustre ainsi la « schizophrénie de la vie en Roumanie communiste ».

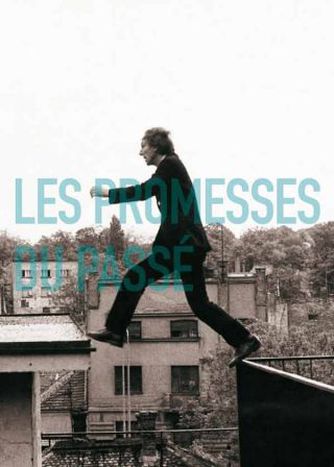

Tour à tour émouvante, dérangeante, l’exposition présente toujours des œuvres contestataires. La contestation peut être ouvertement politique, comme dans le parcours très réussi « Espace public/ espace privé ». Les micro-actions de Jiri Kovanda dans l’espace public témoignent ainsi du climat de censure et de l’uniformisation des individus dans la Prague des années 1970. Marcher les cheveux au vent dans le sens inverse de la foule et immortaliser cela, c’est transformer un premier et élémentaire niveau de liberté en manifeste politique. L’affiche de l’exposition est d’ailleurs une photographie du tournage du film de Neša Paripovic6, « NP 1977 ». On y voit l’artiste marcher dans les rues de Belgrade, selon une ligne droite qu’il s’est fixée, sans se soucier des obstacles qu’il rencontre. « Public » / « Privé » étaient des notions très différentes selon que l’on était un Européen de l’Est ou de l’Ouest. On touche là un point central de l’exposition. En effet, quelle est la valeur de l’opposition « Est » / « Ouest » aujourd’hui, vingt ans après la chute des régimes communistes ? La marche de l’Histoire a-t-elle aboli ces différences ? Les œuvres des jeunes artistes présentés ne sont pas aussi optimistes.

Passé et présent se rencontrent donc sans cesse, dans un dialogue entre des figures de l’art de l’Europe communiste des années 1970 et leurs héritiers. Sans cultiver elle-même la nostalgie, l’exposition a le mérite de montrer que faire table rase du passé est impossible et n’est peut-être pas souhaitable. Vivre aujourd’hui à Prague, à Tirana ou à Budapest, c’est forcément contempler les vestiges du passé, les promesses d’un régime reposant avant tout sur la construction de grandes utopies.

L’exposition, à la fois accessible et exigeante, permet en outre de découvrir des artistes qui ne nous sont pas toujours familiers, grâce à une scénographie claire et originale et à des textes concis et complets pour accompagner des œuvres souvent douloureuses et essentielles, entre art et Histoire.

Par Mélodie Labro

Exposition « Les Promesses du Passé », jusqu’au 19 juillet au Centre Pompidou, à Paris. Tous les jours de 11h à 21h (sauf le mardi)

Photos Une : Les Promesses du Passé, affiche de l'exposition ©DR / Colourful Tirana : Flickr ©Davduf