L'échappée belle : une Odyssée franco-grecque

Published on

Chaque culture débute ses histoires d'une façon différente. La mienne commence dans un avion à Paris et se poursuit à bord d’un break sur les routes du Péloponnèse, jusqu’à un village perdu dans les montagnes. Des vacances qui façonnent une identité européenne marquée par l’attachement à deux cultures, deux pays. Récit.

« Alors, c’est mieux ici ou là-bas » ?, m’interroge l’homme au regard bleu d’un air curieux avant de porter à ses lèvres une tasse de café fraîchement sorti du « briki », la petite casserole qui sert à le préparer en Grèce comme en Turquie. Ici ou là-bas ? Ça sent la question piège, sans bonne réponse possible. Option 1, « ici » : diplomatique mais démagogue. Option 2, « là-bas » : partiellement vrai et potentiellement risqué. Et puis que cela peut-il bien vouloir dire pour lui, « là-bas » ? Ici, c’est chez lui. La Grèce, le travail de la terre, les visites trop rares des proches partis du village, les allers-retours en ville pour raisons familiales, médicales ou administratives… Tandis que « là-bas » est auréolé d’un mystère propice aux questions de toutes sortes. Paris, vu d’ici, c’est loin.

L'Équipage

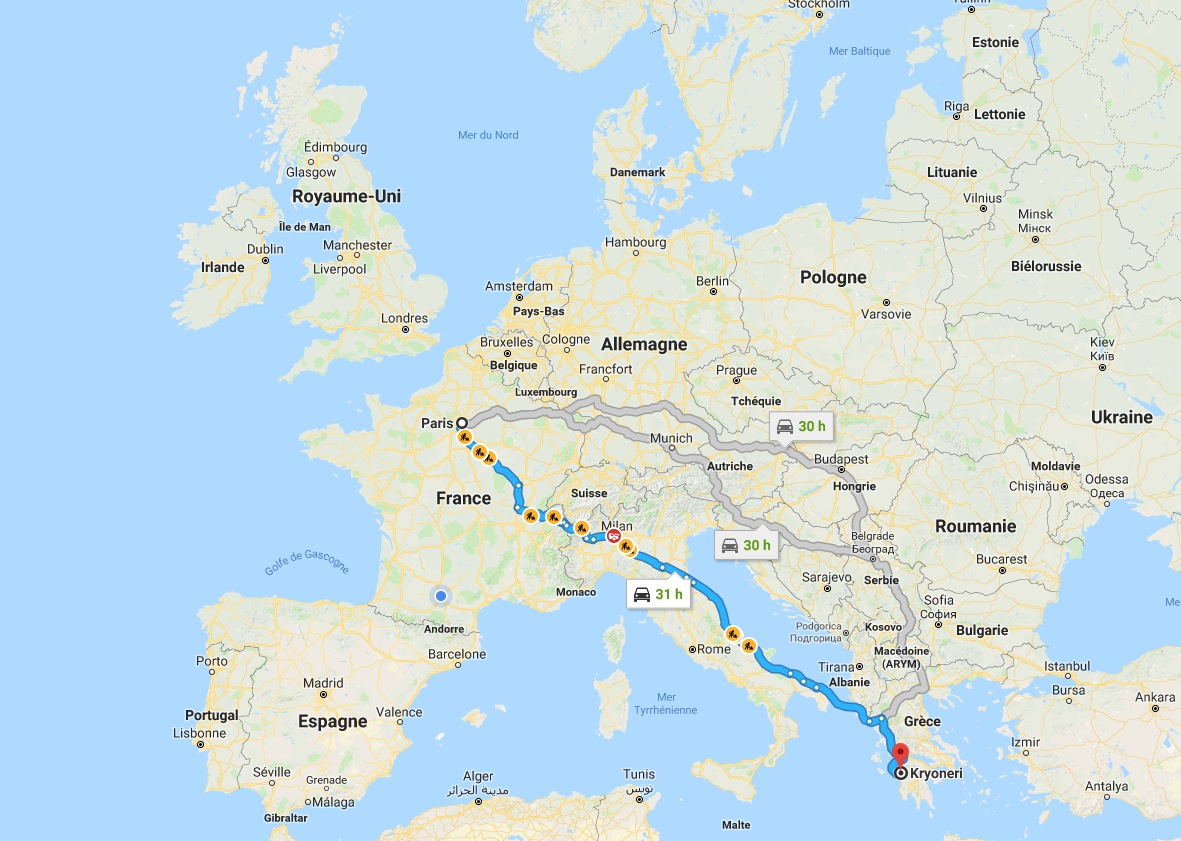

Pourtant il y a moins de 48 heures que j’ai quitté la ville lumière pour atterrir à Athènes puis prendre la route menant à Krioneri, le village dont ma grand-mère est originaire. C’est elle qui a donné le « la » ce matin en se levant à l’aube pour les ultimes préparatifs. Bien que le village soit à moins de 300km de Maroussi, localité de la banlieue nord d’Athènes ayant vu grandir mon père, ma tante et mes deux cousins, le voyage pour s’y rendre est une Odyssée, toutes proportions gardées. À chaque fois qu’on y va, à Pâques, en été ou pour les fêtes de fin d’année, la même mécanique bien huilée se met en place. Les héros de cette aventure sont mon père dans le rôle du capitaine de navire et ma grand-mère dans celui de l’équipage, occupant tour à tour les fonctions de copilote, cuisinière, facilitatrice de passage au péage etc.

Lire aussi : « La grande vadrouille turque »

Pour l’heure, celle dont conformément à la tradition grecque j’ai hérité le prénom, Katerina, s’affaire dans la cuisine pendant que je tente de m’extraire de mon lit, les yeux collés par une nuit écourtée. Dans cet état de semi-conscience, à mi-chemin entre rêve et réalité, je passe en automatique et me prépare au départ. Les vêtements, le brossage de dents. Deux jours avant, j’ai pris l’avion depuis l’aéroport Charles de Gaulle 2 jusqu’à Eleftherios-Venizelos en passant par Francfort pour une escale interminable. J’ai alors 18 ans : il paraît loin le temps où j’allais en Grèce l’été rejoindre ma famille, ma pochette « Unaccompanied Minor » autour du cou.

À l’époque, mon père vivait encore en France et ne se rendait au pays que quand son travail le lui permettait, généralement en hiver. Je restais alors un mois voire certaines années deux en compagnie de ma tante Maria, de ma grand-mère et de mes cousins Christos et Alexandros, grands-frères que je n’avais jamais eus. Si un temps d’acclimatation m’était toujours nécessaire, après deux semaines sur place je me sentais pleinement chez moi et après trois, j’étais un vrai ellinopoulo : une enfant grecque ou littéralement, une « enfant de la Grèce ».

Il arrivait que ma mère, professeure de français, me rejoigne pendant les vacances scolaires et trouble sans le vouloir ce nouvel équilibre que j’avais trouvé, cette presque nouvelle vie à plus de 2000 km de là où j’avais grandi. Sa présence me ramenait à la France et surtout à la langue qu’à force de ne pas parler je finissais par oublier, comme je tendais à oublier le grec une fois rentrée à mon bled véritable puisque j’y étais née, Paris. Le divorce de mes parents avait d’un coup mis fin à ses voyages en Grèce en initiant une nouvelle étape marquée par le retour de mon père à son bled à lui, bout de terre bleu et blanc qu’il n’avait en l’occurrence jamais oublié.

Une Volvo, des histoires

Maintenant habillée et les yeux bien ouverts, je porte ma valise jusqu’au « porte-bagages » (prononcez « porte bagaz »), le coffre de la voiture légendaire de mon père, une Volvo break blanche ayant accompli de grands exploits. À commencer par celui d’avoir transporté des tonnes d’objets au gré des déplacements de son propriétaire. Car en dehors des affaires dont on a besoin pour ces jours au village, on apporte avec nous des sacs, tupperwares et contenants en tous genres remplis de légumes, matières premières et provisions diverses... De sorte qu’une fois les préparatifs terminés, le break s’apparente plus à un camion d’import-export qu’à une voiture lambda.

Sur le tableau de bord, l’horloge affiche 7 heures moins le quart quand la Volvo démarre. L’aurore aux doigts de rose pointe le bout de son nez. On est dans les temps, tout est en place : les valises et kilos d’aliments dans le coffre, mon père au volant, ma grand-mère en copilote, moi à l’arrière, enthousiasmée par la perspective du séjour au village. Oui, « au » village : comme s’il n’y en avait qu’un. Une origine*, un lignage, un village. En Grèce, c’est une institution : tout le monde ou presque en a un. L’exode rural et l’urbanisation y étant plus récents qu’en France, le lien avec les campagnes y est aussi plus fort. Aux dates clés du calendrier orthodoxe, il est fréquent de voir des hordes de Grecs prendre le chemin du village en voiture ou en KTEL, le réseau de bus mythique qui couvre l’ensemble du territoire.

Quant à nous, on y va cette fois pour rendre visite à la sœur de ma grand-mère, à des oncles et tantes, des cousins lointains et autres membres d’une famille XXL aux antipodes de celle, nucléaire, à laquelle je suis habituée en France. Pour la famille donc, mais aussi pour respirer l’air frais de la montagne, faire des réserves de bois en prévision de l’hiver, s’assurer que le vin se porte bien, que le tonneau ne fuit pas... pour se souvenir des bons moments, faire revivre la maison, rire, boire du tsipouro et manger beaucoup.

« Oui, "au" village : comme s’il n’y en avait qu’un. Une origine, un lignage, un village. En Grèce, c’est une institution : tout le monde ou presque en a un. »

Trois heures et quelques de route nous séparent de Krioneri. Prévoyant, mon père met un point d’honneur à partir tôt pour éviter la circulation. En un rien de temps, on quitte ainsi Maroussi pour rejoindre l’autoroute de l’Attique qui contourne Athènes par le nord en direction d’Eleusis, ville aux célèbres mystères. Pas de carte ni de GPS : on connaît le chemin. Ou plutôt, ils le connaissent. Car à mes yeux de Parisienne sans permis il s’apparente plus à un labyrinthe au tracé hasardeux qu’à un itinéraire cohérent, tant ma connaissance du territoire grec se limite à quelques points épars où se trouvent mes attaches familiales.

« Theleis kafè » ?, ne tarde pas à demander ma grand-mère, le thermos à la main. A l’époque je n’en bois pas : la question s’adresse au conducteur. « Tu veux du café ? » Sa voix claire rompt le silence ambiant. Ma grand-mère n’attend pas la réponse qu’elle verse le liquide brûlant dans un couvercle en forme de coupelle. Le parfum velouté du breuvage embaume l’air de la voiture. Pendant que mon père boit une gorgée, « madame Rina » comme on l’appelle parfois avec un mélange de tendresse et de respect, sort de son porte-monnaie quelques pièces qu’elle tend à mon père en échange de la coupelle vide. On passe le premier péage.

À travers la fenêtre, les rayons du soleil diffusent une lueur ambrée. Les ombres d’avant le jour commencent à se dissiper tandis qu’au loin, la découpe du ciel révèle la crête d’une montagne. Revitalisé par le café, mon père nous indique d’un signe de la tête une zone urbanisée, à droite du véhicule : « Vous voyez ces immeubles ? ». Des bâtiments grisâtres entassés côte à côte défilent sous nos yeux. « Croyez-le ou pas, il n’y a pas si longtemps ici j’allais chasser », affirme-t-il sur un ton de défi. La mention « croyez-le ou pas » s’adresse à moi qui, contrairement à ma grand-mère, n’ai pas connu Athènes avant sa transformation en agglomération abritant plus du quart de la population du pays. Je revois les photos de famille montrant la maison de Maroussi entourée d’oliviers, ma grand-mère tricotant à l’ombre d’un figuier, son fils à vélo sur un sol pas encore goudronné : on se serait crus en pleine campagne. Au grand dam de mon père, les immeubles ont remplacé les champs à vitesse grand V.

C’est d’ailleurs au village qu’enfant, il a appris à chasser : des bécasses, des perdrix, des faisans et toute sorte de créatures sauvages qu’une fois adulte il prendrait soin de cuisiner lors de grandes occasions. Certains goûts et images restent gravés à jamais. Comme ce « lago stifatho », une recette de lièvre à base d’oignons grelots confits par la cuisson, que mon père avait préparée pour ravir les papilles de ses invités et épater mon parrain, lui aussi amateur de gibier. Je vois encore la guirlande formée par les oignons et la sauce au vin autour de la pièce maîtresse, auréole colorée de saveurs délicieuses.

Prise d’une subite envie de manger, je demande à ma grand-mère de me céder un peu de café : religieusement, j’y trempe avant de l’engloutir un biscuit à l’orange fait maison, c’est-à-dire touché par la grâce de ma vénérée « yaya » dont les doigts de fée transforment en damnation culinaire tout ce qu’ils effleurent. Sans exagération, promis.

Vingt minutes se sont écoulées depuis qu’on s’est engagés sur l’autoroute. À 50 mètres, nouveau péage : on dépasse Éleusis. Soudain, le paysage se transforme. Sur une soixantaine de kilomètres, la route qui relie Athènes à Corinthe longe la mer. Des panneaux indiquant des noms de plage - « Vardari », « Kineta beach » - me rappellent des excursions estivales en compagnie de ma tante Maria. À droite, les abords rocheux de la route répercutent la lumière du soleil. À gauche, horizon bleu.

À l’approche du Golfe Saronique, mon père se met à raconter la bataille de Salamine qui a vu s’affronter les flottes grecques et perses il y a très, très longtemps. Lui qui, venu de Grèce étudier l’histoire de l’art à l’école du Louvre dans les années 80, a travaillé des années comme guide de touristes à Paris, maîtrise l’art de faire ressurgir le passé au gré des paysages et des monuments. « Les Grecs avaient beau être inférieurs en nombre, ça ne les a pas empêchés de gagner ! », s’enthousiasme mon père avec une fierté non feinte, décrivant de la main le mouvement des Perses pris en étau grâce à un habile stratagème. La gloire d’événements passés console des défaites du présent. Attentive, j’écoute en observant les eaux du golfe ce morceau d’histoire que ma scolarité française ne m’a pas enseigné. Ma grand-mère aussi semble l’écouter, elle qui a dû arrêter l’école suite à la guerre civile de 1946. À chaque époque ses vainqueurs, ses victimes, ses combats. Parole de petite-fille.

Bientôt, on aperçoit l’isthme à travers le pare-brise : maigre bande de terre reliant le Péloponnèse à la Grèce continentale. Pas question de s’arrêter, l’heure est à l’efficacité. On traverse le canal de Corinthe qui fend l’isthme de part en part. Au milieu de cette fine percée d’eau, un bateau. Pris entre la mer Ionienne à l’ouest et la mer Égée à l’est, sa situation me rappelle la mienne : le cul entre deux chaises, à cheval entre deux cultures. La France d’un côté, la Grèce de l’autre. Quelques secondes s’écoulent. L’isthme est maintenant derrière nous, le Péloponnèse sous nos pieds.

Retour aux sources

Une fois l’isthme passé, c’est une toute autre ambiance. Mon père se détend, ma grand-mère s’égaie et devient plus bavarde. Comme si la proximité du village avait sur eux un effet apaisant. À moins de deux heures de notre arrivée, le moment est idéal pour discuter des actualités de Krioneri : les mariages, les naissances (rares), les décès (fréquents), les projets inaboutis du pope (les dorures de l’église ne devaient pas être refaites ?)... Cette fois, c’est à mon père de tendre l’oreille. Tandis que Madame Rina poursuit son point presse, je note une inflexion dans sa voix : son accent devient plus local, moins urbain. Pour elle aussi, le retour au village est un retour aux sources.

Heureux qui comme Ulysse… Le seul qui n’a jamais goûté à la joie de rentrer repose maintenant en paix, au cimetière à l’entrée du village : « Papou Christo », mon grand-père qui suite à la « Grande Catastrophe »* de 1923 a dû quitter pour une durée indéterminée la ville anatolienne d’ Izmir, « Smyrne » à l’époque où la Turquie moderne n’existait pas encore. Mais c’est une autre histoire. Pour l’heure, on écoute celle que raconte avec entrain ma grand-mère au sujet du fils de l’épouse d’un parent éloigné, pendant que la voiture s’engage sur une route bordée de platanes.

Après avoir passé en revue l’actualité de la dizaine de familles qui gardent encore un pied dans le village, avoir débattu de l’honnêteté du pope, s’être inquiétés du climat sec, des risques d’incendies et de la qualité de la récolte des olives à l’automne, nous voici à Néa Figalia, dernière enclave civilisée avant le village. De là, on bifurque pour prendre une route sinueuse qui grimpe vers les montagnes. La pancarte centenaire indiquant « Krioneri » ne tarde pas à apparaître. On passe le cimetière, le moteur s’arrête. La maison nous attend.

Lire aussi : « Les Fantarous grecs : soldats de bonne fortune »

À peine les premières affaires déballées, une voix rocailleuse retentit : « Riiinaaaaaaa ! ». Une canne à la main, un homme d’une soixantaine d’années que ma grand-mère me désigne comme un oncle rentre péniblement des champs après une matinée laborieuse. Il n’en faut pas plus à la maîtresse de maison pour se précipiter dans la cuisine préparer le café. L’homme prend place. Mon père le salue avant de se remettre à vider la voiture. Lâchement, je profite de cette visite inopinée pour m’asseoir à mon tour pendant que l’eau du « briki » commence à frémir. Après s’être renseigné sur la raison de notre venue, la santé de ma grand-mère et les affaires de mon père, l’homme aux yeux clairs se tourne vers moi : « Alors, c’est mieux ici ou là-bas ? ».