La Fresque moderne de Michelangelo Antonioni

Published on

Envie de (re)découvrir le pop et ses nuances ? La Cinémathèque Française nous plonge dans les univers parallèles d'un cinéaste d'exception, Michelangelo Antonioni : réalisateur, peintre, poète. Au regard « plus-que-présent ».

« La modernité, c'est le transitoire, le fugitif, le contingent », proclame Baudelaire avec une assurance qui résonne dans nos oreilles, distraites, d’hommes du 21e siècle. Une constatation qui façonne la même perception, plurielle et versatile, que cet âge hi-tech nous impose. Signes, images, sons, media traversent les cinq sens dont on dispose et multiplient notre monde sur une échelle perpétuée à l’infini, où simulacres et modèles, nécessités et possibilités sont interchangeables et la limite entre impérissable et éphémère n’a plus vraiment raison d’être. Les temps anthropiques se scindent et engendrent un solipsisme inexorable donnant sur un gouffre vide, qui, tel qu’un trou noir, éteint toute scolastique et tout essai de sauver le moindre grumeau de certitude. Le même Baudelaire, avisé, nous suggère un remède contre ce relativisme nihiliste : à côté de la modernité, l’art relève de « l’éternel et de l’immuable ». L’enjeu de l’homme, de l’artiste, qui se dit moderne est de retrouver dans le périssable, quel que soit son sens, un brin d’éternité auquel s’accrocher pour ne pas disparaître. La dimension de l’art dépasse les lieux académiques et envahit les terres vierges du quotidien, du populaire, du commun. Auréoles perdues, piédestaux brisés : homme et artiste s’approchent, s’épaulent intimement pour atteindre un sens, vital.

Michelangelo Antonioni, classe 1912, de Ferrare, a approché cette recherche de signification moderne par le biais du septième art : tout comme Baudelaire, critique affirmé, puis poète. Avant de faire son beurre dans la réalisation, le ferrarais a côtoyé le cinéma, d’abord, en tant que rédacteur d’articles pour des revues de gauche pendant et après le fascisme. Ensuite, à 38 ans, seul à l’issue d’un long apprentissage esthétique, de scénariste et assistant collaborateur dans les filières néoréalistes, il livrera sa première fatigue au grand écran : Chronique d’un amour (1950). C’est le début de la carrière flamboyante de l’un des plus grands cinéastes italiens de la première moitié du 20e siècle : le plus audacieux, qui a su défier les règles de la construction de la représentation filmique et n’a pas eu peur d’explorer le silence et les morales court-circuitées, névrosées, de l’homme contemporain. Le seul italien qui ose explorer au-delà de sa mère patrie, pour se baigner dans les eaux de la Tamise pendant la période beat, ou pour une quête édénique, post-atomique, dans les vallées désertiques, américaine et africaine. Amateur d’art, peintre lui-même, héritier de l’incontournable tradition émilienne : le regard antonionien investit diverses modalités d’expression et affronte les problématiques avec lucide conscience prophétique.

Paris, ville moderne par excellence, rend hommage au cinéaste de Ferrare, et inaugure à la Cinémathèque française l’exposition Antonioni : aux origines du pop (du 9 avril au 19 juillet 2015). Le directeur général Serge Toubiana et le commissaire de l’exposition Dominique Païni n’ont aucun doute : la (re)découverte de ce réalisateur s’impose, d’autant plus aujourd’hui, lors de la féconde prolifération d’images, supports et formes qui parsème le quotidien. Païni, déjà directeur de la Cinémathèque et commissaire d’illustres expositions dans la capitale, argumente : « Ce qui rend immense Antonioni est sa conception du monde en tant que projet, du destin comme dessin. Il aperçoit le monde comme un voyage vers le futur : ce futur étant l’unique option dont l’humanité dispose, il invite et se consacre lui-même à faire de sorte que le dit futur soit le meilleur possible. Antonioni est plus que moderne, il est optimiste : un homme surprenant, qui échappe aux étiquettes, trop commodes, d’artiste élitiste et ennuyeux ».

L’exposition reflète la dynamique de la poétique antonionienne : contamination médiatique à partir du cinéma et vice-versa. Elle reprend la perspective pluridirectionnelle d’Antonioni, compagnon de voyage des néo-avant-gardes, notamment du pop art. La même affiche de l’expo en est un vrai « manifesto », au sens propre du terme : destinée à conquérir toute surface, analogique et numérique, elle mélange à son intérieur différentes typologies d’arts et de références. La silhouette, floue, quasi-sculpturale de David Hemmings et Jane Birkin (déjà affiche originale de Blow up, 1966), ensemble hybride entre le coït et la crucifixion, se dessine sur un fond blanc aux couleurs acides, altérées. Jean Bologne rencontre le matiérisme, pictural et photographique : le mouvement s’enveloppe du blanc, comme absence ou comme tout, angoisse, à la fois néant libérateur.

L’exposition, située au cinquième étage du bâtiment projeté par Frank Gehry, a son pendant nécessaire dans le cycle de conférences, orchestrées par Païni, qui s’entoure de critiques, de collaborateurs du maître et d’artistes inspirés du style de ce dernier.

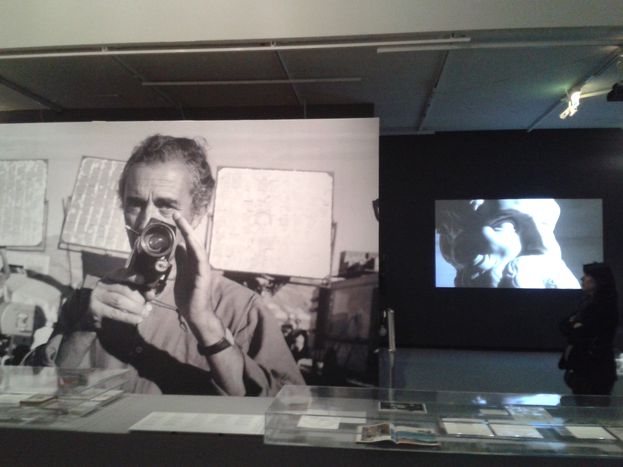

Le voyage dans l’univers du réalisateur s’organise en chapitres, apparemment soumis à une chronologie : il s’agit plutôt d’un archipel d’événements, de créations et de réflexions, qui a pour but de guider le visiteur, sans pourtant imposer une leçon ou un message. Antonioni est là, absent, présent : « Antonioni contemporain » cite le cartel à l’entrée, juxtaposé au tableau de Julian Schnabel Untitled : Antonioni was here (2010). De l’époque de critique cinéphile on passe aux premiers documentaires sur les gens de la plaine du Pô : logistiquement, l’exposition reproduit ce fleuve, qui rappelle les origines padanes toujours présentes chez Antonioni ; un grand îlot – une longue vitrine de documents multimédias – traverse et dirige le flux des visiteurs dans la grande salle. Juste après les premiers long-métrages, une anfractuosité, urbaine, minimaliste, en coulisse : il s’agit de la trilogie de la décadence de la bourgeoisie (dont Canal+ a restauré le volet de L’Éclipse, 1962, à l’occasion de l’exposition). Deux parois d’un rouge et d’un vert, intense, complémentaire, allusion à son italianité : Antonioni fait ses adieux à la Botte (Le Désert rouge, 1964) pour se laisser contaminer, dans Blow up, par le Swinging London. La maturité, la consécration internationale est dominée par un grand écran répétant la séquence de l’explosion de Zabriskie Point (1970), qui s’étale sur le fond de la salle, devant la série des Montagnes enchantées (peintes par le même réalisateur), et s’oppose aux deux portrait des muses, Lucia Bosé et Monica Vitti, qui, au contraire, règnent dans la première section des films italiens. A la sortie, après une niche votive aux récompenses d’une vie, dont un Oscar d’honneur, les installations de Louidgi Beltrame et Peter Weltz encadrent les extraits du dernier travail du maître : Le Regard de Michel-Ange (2004), synthèse sublime de la vision de l’auteur.

Insaisissable, émouvant, moderne, contemporain, futuriste : Antonioni, s’attache au spectateur, le hante, le poursuit ; comme l’œuvre pop, qui, à l’aide d’icônes médiales ou d’objets communs, obsède l’homme ordinaire et allume en lui une étincelle de compréhension. Antonioni : aux origines du pop se propose et accomplit la tâche de rehausser l’éclat de l’opus du cinéaste ferrarais : le visiteur sort transformé et se retrouve à flâner (récursivité baudelairienne) sur les grands boulevards goudronnés parmi les pantagruéliques gratte-ciels du côté de Bercy et de la BnF, suspendu entre l’ennui et la quête, comme les protagonistes errants du final de L’Éclipse. Néant ou tout, mort ou sens, vide ou plein : est-il le moment pour le carton « Fine » ?