1er Mai : vive le travail (à la chaîne)

Published on

Translation by:

cédric AUDINOTDe nombreux jeunes Européens sont obligés de faire un travail précaire et mal payé, pour financer leurs études en France. Comme dans les centres d'appel de la banlieue parisienne. Témoignage d'un Italien démissionnaire.

Paris, fin septembre. Je cherche un travail et quelques amis me proposent un poste dans un centre d'appel où ils travaillent. Ce travail consiste à appeler des personnes qui ont acheté des véhicules, afin de savoir s'ils en sont satisfaits. Pourquoi pas ? Ça semble facile, il faut seulement parler italien. J'appelle, on me passe une jeune femme qui parle italien avec un très léger accent français. Elle note mon nom et me demande de lui envoyer un CV et une lettre de motivation.

Le lendemain, je me rends en banlieue parisienne, dans un quartier avec des pavillons et des petites rues qui me mènent à un hangar préfabriqué que nous appellerons Vénus. Des jeunes et des moins jeunes, de toutes les nationalités, passent devant moi. Toutes ces couleurs et timbres de voix différents me font sourire.

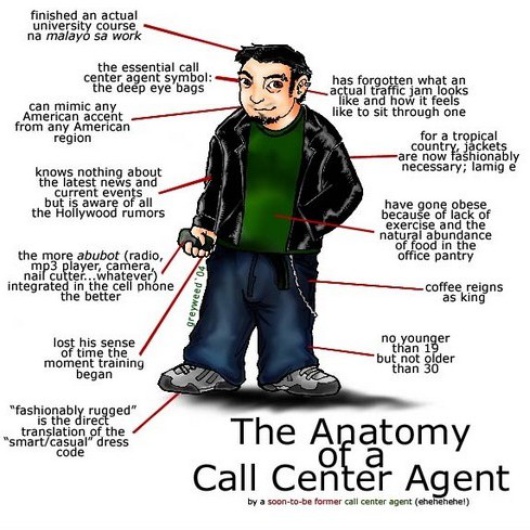

L'anatomie du salarié des centres d'appel - dessin humoristique(nina_theevilone/flickr)

L'anatomie du salarié des centres d'appel - dessin humoristique(nina_theevilone/flickr)

L'Eurogénération : génération de la précarité ?

Lorsque j'entre, des personnes attendent. Je m'arrête pour leur parler et je comprends que, malheureusement, le chemin de l'Europe unie passe aussi par ici. Il y a beaucoup de monde, des étudiants Erasmus aux simples migrants à la recherche d'un travail et d'une vie meilleure, en passant par des étudiants de la Sorbonne. Dans cette espèce d'usine, ils sont l'autre visage de l'eurogénération. Ils doivent faire soigneusement leurs comptes, entre le loyer à payer, l'utilisation d'Internet (seulement dans des cybercafés), le samedi qui n'est qu'un autre jour de travail et le dimanche aussi, si la facture d'électricité est trop salée. Ils font partie de l'eurogénération qui ne sera jamais représentée dans les journaux, parce qu'elle n'existe pas.

Ciro est un Italien, de 25 ans. Étudiant Erasmus, il travaille pour Vénus depuis quelques mois et veut rester en France pour y faire un Master. Il est ingénieur commercial et voudrait travailler dans le domaine de la logistique et du stockage. Je lui demande ce qu'il pense de son travail : « C'est très bien pour un étudiant parce que la flexibilité te permet de gérer ton temps sur la semaine. Mais ce travail ne t'apporte rien en termes de formation et il est mal payé. » Ciro travaille vingt à vingt-cinq heures par semaines, en fonction des besoins de l'entreprise. Il déplore le rapport avec la hiérarchie : « Il n'y a aucun dialogue. Si tu te trompes, on te reprend mais on ne t'explique rien. Tu dois juste faire le plus d'appels possible. »

Anne, titulaire d'un Master en langues, est Allemande. Je lui demande combien de temps elle pense rester chez Vénus : « Le moins possible. J'ai besoin de plus de sécurité ». Qu'est-ce que cela veut dire ? « Je suis fatiguée de m'en faire toutes les semaines. Parfois, ils font des erreurs de planning ou il n'y a pas de travail, et alors on ne te fait travailler que deux jours sur six. Et le loyer, alors, qui va me le payer ? ». Anne travaille trente à quarante heures en moyenne, et son rêve est de réussir à percer dans le domaine culturel : « Quand tu travailles ici à plein temps, c’est hallucinant. »

Moins de huit euros de l'heure

Laissant derrière nous le toit en plastique, nous entrons dans une salle contenant des ordinateurs. On contrôle les personnes présentes et mon nouveau responsable aux yeux bleus commence à nous parler du travail : disponibilité, sérieux et quarante heures de sélection pendant lesquelles nous devrons nous montrer à la hauteur. Il nous parle de contrat, et j'apprends ce nouveau mot : vacataire (statut d'une personne qui a un travail précaire en France, ndr). Cela signifie concrètement : pas de vacances, pas de congés maladie, un salaire horaire, pas de tickets-repas et un planning qui change d'une semaine à l'autre. Aucun problème si nous ne connaissons rien aux voitures, qui sont l'objet des appels dans ce centre : l'essentiel est de transcrire ce que l'utilisateur nous dit à l'autre bout du fil. Nous signons un contrat par lequel nous nous engageons à ne pas divulguer les informations que nous recueillons et nous acceptons que la société nous renvoie chez nous sans nous prévenir à l'avance ni nous dédommager lorsqu'il n'y a pas de travail. Le tout pour 7,66 euros nets de l'heure.

Un tendon en échange d'une promotion

J'entre dans la salle où se trouve l'équipe italienne. Dans les autres salles se trouvent les équipes espagnole, allemande et anglaise. On trouve aussi des Turcs et des Russes. Tous ont l'oreille vissée au téléphone. Je m'assieds à côté d'un jeune homme qui est là depuis quelques mois. J'écoute les réponses et je lis ce qu'il a transcrit. Voilà enfin la pause de dix minutes. Une jeune Italienne s'approche du responsable français. Elle a 22 ans et une cicatrice sur les tendons du bras. Trop d'heures passées au téléphone. La société a évité la plainte pour responsabilité objective en l'échange d'une promotion. C'est seulement à ce moment que je me rends compte qu'il n'y a pas de casques.

À la fin de la soirée, j'aurai passé 8 heures et quart à faire des appels téléphoniques, entrecoupées de pauses de 10 minutes toutes les 2 heures et d'une pause déjeuner non rémunérée de 45 minutes. Le lendemain, je suis au travail à 8 h. Au moins 20 nationalités et 10 langues couvrent ma voix. Moins de 50 centimètres me séparent de mes collègues : se concentrer sur mon appel et effectuer la transcription devient difficile. Je regarde leurs yeux vides. Nous sommes dans une chaîne de montage, sans droits ni protection, on se croirait à Liverpool au début de la révolution industrielle.

Puis je m'arrête pour réfléchir : on est en 2008, à Paris, les syndicats existent. Pas pour nous. Je me plains des conditions de travail à mon responsable sud-américain, mais Diego est déjà là depuis trop longtemps et il s'est vendu pour 10,20 euros de l'heure. Il me répond : « Si tu n'es pas content, tu raccroches le téléphone et tu t'en vas. » Il a raison. Je raccroche et je m'en vais. Tu n'as qu'à les appeler toi-même les gens à 8 heures du matin, pour t'entendre dire : « Mon mari ne peut pas répondre, il est à l'hôpital »… Et, être obligé d’insister pour fixer un rendez-vous dans deux semaines, en espérant qu'il se sera remis d'ici-là. Nous sommes en 2008 à Paris, et les jeunes d'un grand nombre de pays européens se rencontrent dans ce préfabriqué, protégés seulement par un toit en plastique.

Pour des raisons de confidentialité, les noms ont été modifiés

Photos de Une : divine_harvesterTM/flickr

Translated from Call center, un altro modo di dire Europa