Entrevista con Lev Tolstoi en el centenario de su muerte

Published on

Translation by:

Argemino Barro20 de noviembre de 2010; el escritor ruso Lev Tolstoi, aclamado por obras maestras como Guerra y Paz o Anna Karenina, está a punto de morir por centésima vez. Nos encontramos con él antes de que coja el tren.

Tenemos una cita en la estación de Tula, 165 km al sur de Moscú. Mientras despunta el amanecer, espero al conde Lev Nikolaevich Tolstoi. El frío otoñal es como un rastrillo que te rasga la piel. Por un momento, pienso que es una locura. Decido abandonar la idea y marcharme, pero escucho algo, una voz gutural, cansada, sin aliento: “¡Huye! ¡Debes huir!”. Es él. Dicen que estas fueron sus últimas palabras, murmuradas el 20 de noviembre de 1910. Repetir hasta el infinito el ritual de la muerte es un cruel destino para cualquier inmortal, y él es uno de ellos.

Lev, las mujeres y la sociedad

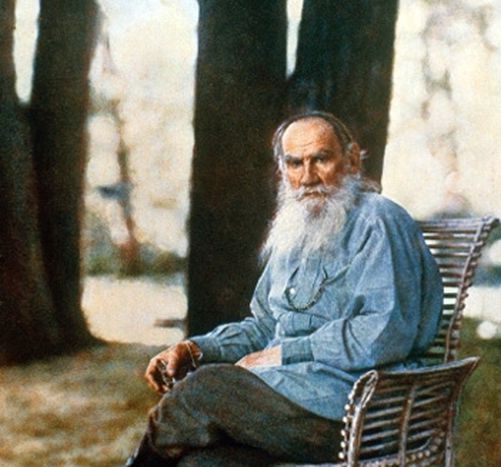

Ataviado con una pesada capa de lana, las líneas de su rostro se hunden en su larga y blanca barba. Parece un hombre cansado, débil y atrapado por la neumonía, pero sus ojos rebosan esperanza. Está un poco decepcionado porque esperaba que el tren a Crimea ya estuviese allí. Así que, por suerte para mí, disponemos de tiempo. “¿Por qué tiene prisa?”, le pregunto intimidado. “Es mi mujer, Sofía”, responde con un toque de angustia. “Pero ¿tú qué sabes? Eres joven y soltero. Sólo piensan en el dinero, están obsesionados… ¡Todos ellos, mis hijos! No hay duda de que ella me quiere matar por lo que hago… ¡Huir! ¡Tenemos que huir!”.

Ataviado con una pesada capa de lana, las líneas de su rostro se hunden en su larga y blanca barba. Parece un hombre cansado, débil y atrapado por la neumonía, pero sus ojos rebosan esperanza. Está un poco decepcionado porque esperaba que el tren a Crimea ya estuviese allí. Así que, por suerte para mí, disponemos de tiempo. “¿Por qué tiene prisa?”, le pregunto intimidado. “Es mi mujer, Sofía”, responde con un toque de angustia. “Pero ¿tú qué sabes? Eres joven y soltero. Sólo piensan en el dinero, están obsesionados… ¡Todos ellos, mis hijos! No hay duda de que ella me quiere matar por lo que hago… ¡Huir! ¡Tenemos que huir!”.

Creía que este hombre de 82 años tendría una buena relación con el otro sexo. “¿Sabes quién es el protagonista de la Sonata a Kreutzer?”, pregunta en referencia a su novela de 1889. “Sí, es Vasya, el hombre que mata brutalmente a su mujer en un ataque de celos”, contesto. “¿Quiéres saber más?”, se ofrece. “Yo soy Vasya. Soy el asesino de mi mujer. Bueno, digamos que quería serlo. No sabes cuántas veces estuve a punto de hacerlo. A las mujeres sólo les interesa el dinero”. Estoy confundido. Me viene a la cabeza que, de los trece hijos que tuvo con su esposa, cinco fallecieron de muerte natural. "¿También pensaba en su esposa, Sofía Andreevna Behr, mientras escribía Anna Karenina, cuya vida zanjó con un suicidio?" “Sí, pero en esta novela el problema no es ella, sino todo lo que la rodea. ¡Ellos son los verdaderos asesinos! ¡La sociedad, nuestra hipócrita y materialista sociedad, mató a Anna Karenina! Como puedes ver, joven, nadie es inocente”.

Ese universo cínico y oportunista me recuerda mucho al mundo de hoy. Es como el ambiente que rodea al pobre Iván Ilich en la novela homónima de 1886. El personaje muere lentamente tras darse un simple golpe mientras coloca unas cortinas. Nadie lo toma en serio durante sus dolores, como si el cinismo y la frialdad de los demás le provocasen una segunda muerte. Es alguien devorado por la sociedad, por las hienas que le rodean y que no saben cómo tratar su enfermedad. Parecen no hacer nada salvo esperar su muerte. “Qué imagen tan deprimente”, concluye el conde.

Guerra, paz y burguesía

“Pero Ivan Ilich vio la luz y exclamó ‘¡Qué alegría!’”, continúa Tolstói como si leyese mi mente. “A mí pronto me ocurrirá lo mismo, y no sabes el alivio que me producirá. He visto el infierno con mis propios ojos varias veces. Cuando tenía veinte años sólo me importaban la fiesta y el juego. Después fui salvado por dos personas: mi compañero de profesión Ivan Turgueniev, que me sacó de las apuestas y me prestó dinero, y el escritor occidental Jean-Jaques Rousseau, que me mostró el camino correcto con sus palabras”. "Y luego vino la guerra", digo. “Ocurrió cuando me debatía entre la vida y la muerte durante el sitio de Sebastopol, allí me decidí a abandonar mis vicios. Empecé a soñar con una sociedad mejor y el derecho de buscar la pureza vital como dicta la naturaleza. Incluso me convertí en vegetariano. No podía aguantar más sufrimiento, tampoco el de los animales. Lo dejé todo atrás. No me importan los lujos ni los objetos que tengo alrededor”. “Entonces usted ya era una especie de ecologista adelantado a su tiempo”. “No sé qué quieres decir”, responde con su mirada fija. “Una cosa es cierta: a mi esposa no le gustan los ‘ecologistas’, como tú dices; cuando tomé este camino todo empezó a ir mal entre nosotros. A ella le gusta de verdad la carne…”. Sofía suena como una protagonista de sus novelas, siempre lista para hundir sus colmillos en cualquier pedazo sabroso.

“Así que usted pasó de la carne a la hostia sagrada”, me atrevo a decirle. “Míralo como quieras”, replica. “La Iglesia Ortodoxia no aprecia mis ideas. Fui excomulgado en 1901 y me amenazaron con encerrarme en un monasterio, pero por suerte ya era muy famoso. Eso siempre ayuda”. "¿Qué había de revolucionario en sus ideas?", le digo consciente de que se acaba el tiempo. “No lo sé”, reconoce. “Quizás esos eran mis pensamientos y nada más. No sólo he leído las sagradas escrituras, también los texto budistas y taoístas, y a los filósofos… Y eso, quizás, no fue aceptado por la ortodoxia cristiana”.

Se acabó el tiempo, el tren ya está aquí. Lev sube al vagón de tercera clase sin una sola maleta. Le acompaña el doctor Makovetsky. Pero Tolstoi no necesitará a su estimado amigo. Ahora sé que su viaje se terminará prematuramente en Astapovo, la remota parada de tren donde le llegará su hora. Buen viaje, maestro, le digo mientras el tren lo lleva hasta su centésima muerte. O quizás hasta una vida real.

Foto: (cc)wikicommons

Translated from Intervista a Lev Tolstoj: cento volte morto per cambiare il mondo