Jetzt bin ich also Deutsch: Die innere Einbürgerungsreise eines Israelis

Published on

Warum entscheiden sich Menschen anderer Nationen für die deutsche Staatsbürgerschaft und wie fühlen sie sich mit der neuen Nationalität?

Daniel Tkatch und Karolina Golimowska berichten von ihren Erfahrungen.

Ich hätte auf meinem Reisepass lieber einen Bären als den Bundesadler. Nicht den Bären von der Berliner Flagge – mit den roten Krallen, Zähnen und herausgestreckter Zunge, sondern so einen patinagrünen, wie der kleine Bronzene auf dem Mittelstreifen der A115 am ehemaligen Grenzkontrollpunkt Dreilinden. Wie angenehm lässt es sich ihn doch grüßen, wenn ich Berlin verlasse oder hier wieder ankomme.

Was stört mich eigentlich an dem armen Bundesadler?

Ich gucke ihn an und muss dabei an meine russische Großmutter denken. In unserer Familiengeschichte hat im Zweiten Weltkrieg keiner unter den Deutschen direkt gelitten. Sie aber, die 1931 in einem Dorf in Inguschetien geboren wurde, musste als Kind vor der sich nähernden Kaukasusfront evakuiert werden, und ihr Vater wich dem Krieg aus, indem er sich seine rechte Handfläche mit einem Gewehr durchschoss. In meiner Erinnerung hat der Urgroßvater immer ein Taschentuch um die rechte Hand gewickelt. Meine Großmutter bemühte sich, meine Weltoffenheit von früh an zu prägen: "Feind ist mir jeder böse Mensch, jeder gute aber ist mir wie ein Bruder, und mag er auch ein Tschetschene oder gar ein Deutscher sein”, hat sie ihren eigenen Großvater immer zitiert. Auch deshalb würde ich mich über mein Deutschwerden sehr gerne mit meiner Großmutter unterhalten. Leider war sie neun Jahre vor dem Frühling gestorben, in dem ich mir ein Retourflugticket nach Deutschland kaufte und die Rückflugkarte verfallen ließ. So muss ich mich dem Thema Adler allein stellen, und ich finde ihn persönlich zu heraldisch, zu patriotisch.

Deutschsein. Fast lieber wäre es mir, ein europäischer Staatsbürger zu werden. So wäre ich von Anbeginn von der Idee eines jeden Nationalstaats befreit. Die "europäische Idee” ließe für mich eine Identifikation mindestens oberflächlich leichter zu. Und für mein oberflächliches Identifikationsproblem brauche ich ja erst mal nichts weiter als eine oberflächliche Lösung. Schließlich interessieren sich die meisten Menschen, die mein Deutschsein etwas angeht, ebenfalls nur für mein oberflächliches, durch den Personalausweis offenbartes und hinreichend belegtes Deutschsein. Eins leuchtet mir aber beim Schreiben dieser Zeilen ein. Ich bin mindestens in dem Sinne deutsch geworden, dass auch ich jetzt mit dem Deutschsein ein Problem zu haben scheine. Die Eigentümlichkeit der Deutschen, nicht zu lächeln oder gar zu lachen, wenn ich ihnen von meinen ersten Erfahrungen mit der deutschen Sprache erzähle, fand ich trotz meines rationalen Verständnisses für die Schwere der Thematik immer etwas merkwürdig. Dass ich früher von den Kindern im Hof “Achtung”, “Hände hoch” und “Hitler kaputt” gelernt habe, als wir draußen Krieg spielten, schien den meisten Deutschen kein Belustigungsthema zu sein. Leide ich jetzt selbst an dem Komplex, der mich all die Jahre irritiert hat? Damals, als der Film Inglourious Basterds in die Kinos kam, kaufte ich mir sofort eine Karte für die Vorführung im Kino International an der Karl-Marx-Allee. Ich wollte diesen Film unbedingt in einem großen Kino und unter vielen Menschen sehen. Was für eine Freude, was für eine unglaubliche Erleichterung war es für mich, dass sie in diesem Film lachten.

Deutschsein. Fast lieber wäre es mir, ein europäischer Staatsbürger zu werden. So wäre ich von Anbeginn von der Idee eines jeden Nationalstaats befreit. Die "europäische Idee” ließe für mich eine Identifikation mindestens oberflächlich leichter zu. Und für mein oberflächliches Identifikationsproblem brauche ich ja erst mal nichts weiter als eine oberflächliche Lösung. Schließlich interessieren sich die meisten Menschen, die mein Deutschsein etwas angeht, ebenfalls nur für mein oberflächliches, durch den Personalausweis offenbartes und hinreichend belegtes Deutschsein. Eins leuchtet mir aber beim Schreiben dieser Zeilen ein. Ich bin mindestens in dem Sinne deutsch geworden, dass auch ich jetzt mit dem Deutschsein ein Problem zu haben scheine. Die Eigentümlichkeit der Deutschen, nicht zu lächeln oder gar zu lachen, wenn ich ihnen von meinen ersten Erfahrungen mit der deutschen Sprache erzähle, fand ich trotz meines rationalen Verständnisses für die Schwere der Thematik immer etwas merkwürdig. Dass ich früher von den Kindern im Hof “Achtung”, “Hände hoch” und “Hitler kaputt” gelernt habe, als wir draußen Krieg spielten, schien den meisten Deutschen kein Belustigungsthema zu sein. Leide ich jetzt selbst an dem Komplex, der mich all die Jahre irritiert hat? Damals, als der Film Inglourious Basterds in die Kinos kam, kaufte ich mir sofort eine Karte für die Vorführung im Kino International an der Karl-Marx-Allee. Ich wollte diesen Film unbedingt in einem großen Kino und unter vielen Menschen sehen. Was für eine Freude, was für eine unglaubliche Erleichterung war es für mich, dass sie in diesem Film lachten.

Meine ersten Versuche, ein Patriot zu sein, sind mir heutzutage etwas peinlich

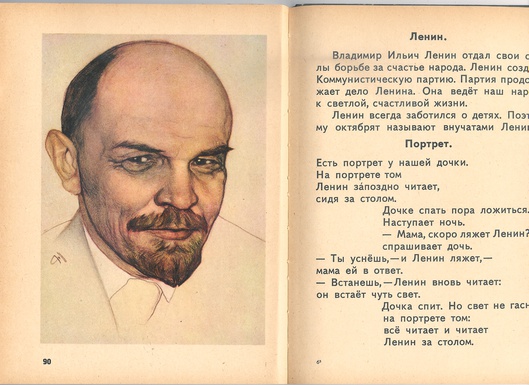

Ich bin in der Kasachischen Sowjetischen Sozialistischen Republik geboren, und eine meiner frühesten Erinnerungen ist die helle Freude, als wir in der ersten Schulklasse im ABC-Buch über Opa Lenin lesen, voller Freude und Dankbarkeit an diesen wundervollen Menschen. Ich war so glücklich und auch stolz, dass ich in der Sowjetunion geboren bin und nicht etwa ein Sklavensohn im düsteren Westen sein musste. Lenin hin oder her, es ging in den Jahren danach doch noch rasch bergab mit meiner sowjetischen Heimat, und meine Eltern haben sich dazu entschieden, auf der Suche nach einem besseren Leben nach Israel überzusiedeln.

Ich bin in der Kasachischen Sowjetischen Sozialistischen Republik geboren, und eine meiner frühesten Erinnerungen ist die helle Freude, als wir in der ersten Schulklasse im ABC-Buch über Opa Lenin lesen, voller Freude und Dankbarkeit an diesen wundervollen Menschen. Ich war so glücklich und auch stolz, dass ich in der Sowjetunion geboren bin und nicht etwa ein Sklavensohn im düsteren Westen sein musste. Lenin hin oder her, es ging in den Jahren danach doch noch rasch bergab mit meiner sowjetischen Heimat, und meine Eltern haben sich dazu entschieden, auf der Suche nach einem besseren Leben nach Israel überzusiedeln.

Das israelische Rückkehrgesetz ermöglicht Juden, die Staatsbürgerschaft zu erwerben – ihnen und auch ihren Ehegatten, Kindern und Enkelkindern. So kam im Rahmen der großen Einwanderungswelle der 1990er Jahre eine Million Menschen aus der Sowjetunion, darunter auch viele Nichtjuden, nach Israel – Menschen also, die, wie ich, keine Jüdin in der mütterlichen Linie hatten und somit nach den jüdischen Religionsgesetzen als Nichtjuden galten. Aber wir waren eben auch keine Araber und somit eine durchaus taugliche Zwischenlösung für das demografische Problem des kleinen jüdischen Staates.

Die Neuankömmlinge bekamen die israelische Staatsbürgerschaft automatisch. Das darin enthaltene Versprechen der Gleichstellung, das ich damals naiv im Sinne “wir sind jetzt alle Israelis” interpretieren wollte, schien jedoch nur auf Papier, nur pro forma zu existieren. Immer wieder konfrontierte man uns mit der Frage “Seid Ihr Juden?” und machte dadurch den Unterschied klar. Als Oma gestorben ist, musste mein Großvater ihr Begräbnis privat organisieren. Als Nichtjüdin durfte sie nicht auf einem “normalen” Friedhof beigesetzt werden, da die Friedhöfe in Israel ausschließlich den religiösen Gemeinden gehören. Der israelische Staat leistet in diesem wie in einigen anderen Lebensbereichen, wie zum Beispiel auch der Heirat, keinen Beistand für einige seiner Staatsbürger. Derjenige also, der keiner religiösen Gemeinde angehört, ist auf sich selbst angewiesen.

Der naive und nach Dazugehörigkeit hungernde israelische Teenager, der ich war, sympathisierte mit Netanjahus erstem Wahlkampf. Sein Buch Der Platz unter der Sonne hatte ich fast in einem Atemzug durchgelesen, als ob man durch Einverleibung rechtskonservativer Ideen leichter ein echter Israeli werden konnte. Und um als echter Israeli anerkannt zu werden, wollte ich Zionist werden, ein besserer sogar, als selbst die Juden es waren. Ein Autogramm Ariel Sharons auf einem Parteiflyer erinnert mich heute noch an meine damalige patriotische Gesinnung.

Der naive und nach Dazugehörigkeit hungernde israelische Teenager, der ich war, sympathisierte mit Netanjahus erstem Wahlkampf. Sein Buch Der Platz unter der Sonne hatte ich fast in einem Atemzug durchgelesen, als ob man durch Einverleibung rechtskonservativer Ideen leichter ein echter Israeli werden konnte. Und um als echter Israeli anerkannt zu werden, wollte ich Zionist werden, ein besserer sogar, als selbst die Juden es waren. Ein Autogramm Ariel Sharons auf einem Parteiflyer erinnert mich heute noch an meine damalige patriotische Gesinnung.

Nach dreizehn Jahren in Israel hatte ich immer noch das Gefühl, kein “richtiger” Israeli zu sein, und dass ich diesbezüglich eigentlich auch nichts ändern konnte. Und da es meine sowjetische Heimat nicht mehr gab, führte der einzige Fluchtweg vom unbefriedigenden Bürgersein nach vorn.

Deutschland - zunächst keine ernste Alternative

Ich interessierte mich damals schon ein wenig für die etwas eckig-poetische Mechanizität der deutschen Sprache, ein bisschen auch für Philosophie, vor allem aber für Krautrock und für die Musik zweier sehr unterschiedlichen Berliner Bands: Element of Crime und Einstürzende Neubauten. Dann aber folgte einem sommerlichen Monat, den ich zwecks eines deutschen Sprachkurses als Austauschstudent an der Freiburger Uni verbracht hatte, ein Jahr später der August an der Humboldt-Universität und danach gleich ein Stipendium für ein winterliches Forschungsprojekt an der Universität Duisburg-Essen. Meine Aufenthalte in Israel wurden kürzer und kürzer, und ich meldete mich schließlich beim Zehlendorfer Bürgeramt polizeilich an.

Eines Winters damals, nachdem ich die Weihnachtstage bei der Familie meiner Freundin in Breslau verbracht hatte, fuhr ich mit einem Zug zurück nach Berlin. Ich hatte gute Laune, fühlte mich durch die Familienwärme, die in Polen traditionsgemäß auch durch viele üppig-feierliche Mahlzeiten zum Ausdruck gebracht wird, seelisch und körperlich gestärkt, hatte ein gutes Buch dabei und freute mich schließlich, auf dem Rückweg nach Berlin zu sein, in eine Stadt, die ich selbst gewählt habe. Sie war mir damals noch ein wenig fremd, aber umso anziehender, und “meine Stadt” war sie schon damals, deklarierterweise.

Da es an der deutsch-polnischen Grenze in diesen Zeiten noch Polizeikontrollen gab, gingen bei Forst in der Lausitz deutsche Polizisten durch den Zug, und ich musste das Buch, bestimmt einen von Vladimir Nabokovs russischsprachigen Romanen der Berliner Periode, zur Seite legen und meinen israelischen Pass vorzeigen. Dieser unspektakuläre Vorfall war von einem merkwürdigen, aber starken und freudigen Gefühl begleitet – zu Hause zu sein! Ja, gleich dort im Zug, nicht in einem bestimmten Land mit seinem bestimmten Sprachkontext, sondern zwischen Ländern und zwischen Sprachen. Genau an diesem mobilen Unort fühlte ich mich paradoxerweise angekommen.

Am Tag der Einbürgerung hatten meine Sachbearbeiterin Frau M. und ich etwas mehr Papierkram zu erledigen als sonst – eine Unterschrift hier und eine Unterschrift da, und hier bitte noch mal. Aber es handelte sich, mindestens dem Anschein nach, um eine ganz normale Bürosituation. Und deshalb kam die Aufforderung ziemlich überraschend. Frau M. gab mir ein A4-Blatt, das schon einige Gebrauchsspuren aufwies, und bat mich, das, was darauf steht, “laut und deutlich” vorzulesen. “Einfach vorlesen?”, habe ich nochmal nachgefragt und las vor: “Ich erkläre feierlich, dass ich das Grundgesetz und die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland achten und alles unterlassen werde, was ihr schaden könnte.”

Ich wusste natürlich, dass so was auf mich irgendwann zukommen wird, dachte aber, dass ich eine solche Erklärung, eine solche Beeidigung in einer feierlicheren Situation abgeben würde – vor einer größeren Versammlung etwa, mit Blumen hier und da, im Stehen, unter anderen etwas verlegen lächelnden Einbürgerungsbewerbern, wie etwa denen vom Passt-uns-Poster, mit dem Berlin um Zuwanderer wirbt. Da wir aber eben nur zu zweit und im Büro waren, bekam die Situation sofort eine fast magische Qualität. Mir wurde gespenstisch zumute. Wenn keine dort tatsächlich anwesende Zuhörerschaft die vorgelesene Formulierung entgegennehmen kann, warum besteht Frau M. trotzdem auf das Zeremonielle? Ein Hauch einer unsichtbaren Präsenz schien durch das Zimmer zu gehen. Ich wusste es – das war die Präsenz von Vater Staat. Es war meine erste intime Begegnung mit ihm. So groß war meine Verlegenheit, dass ich die Formulierung jenes feierlichen Bekenntnisses natürlich gar nicht wahrnahm, geschweige denn, mich später an sie erinnern konnte. Und so musste ich googeln. An die Formulierung des so genannten “feierlichen Bekenntnisses” zu kommen, war gar nicht einfach. Der Wikipedia-Artikel “Einbürgerung” konnte mir übrigens nicht helfen. Ich glaube nicht, dass ich je einen kürzeren Artikel des deutschen Wikipedia gesehen habe.

Ich wusste natürlich, dass so was auf mich irgendwann zukommen wird, dachte aber, dass ich eine solche Erklärung, eine solche Beeidigung in einer feierlicheren Situation abgeben würde – vor einer größeren Versammlung etwa, mit Blumen hier und da, im Stehen, unter anderen etwas verlegen lächelnden Einbürgerungsbewerbern, wie etwa denen vom Passt-uns-Poster, mit dem Berlin um Zuwanderer wirbt. Da wir aber eben nur zu zweit und im Büro waren, bekam die Situation sofort eine fast magische Qualität. Mir wurde gespenstisch zumute. Wenn keine dort tatsächlich anwesende Zuhörerschaft die vorgelesene Formulierung entgegennehmen kann, warum besteht Frau M. trotzdem auf das Zeremonielle? Ein Hauch einer unsichtbaren Präsenz schien durch das Zimmer zu gehen. Ich wusste es – das war die Präsenz von Vater Staat. Es war meine erste intime Begegnung mit ihm. So groß war meine Verlegenheit, dass ich die Formulierung jenes feierlichen Bekenntnisses natürlich gar nicht wahrnahm, geschweige denn, mich später an sie erinnern konnte. Und so musste ich googeln. An die Formulierung des so genannten “feierlichen Bekenntnisses” zu kommen, war gar nicht einfach. Der Wikipedia-Artikel “Einbürgerung” konnte mir übrigens nicht helfen. Ich glaube nicht, dass ich je einen kürzeren Artikel des deutschen Wikipedia gesehen habe.

Ubi bene, ibi patria

Nebenbei habe ich auch nach der Fassung des feierlichen Pionierschwurs gesucht, an die ich mich auch nicht mehr erinnern kann. Es bleibt nur die Erinnerung an die ängstliche Erregung, als ich 1989 in der fünften Klasse gemeinsam mit meinen Schulkameraden und unserer Klassenlehrerin das Pionierwerden probte. Kurz danach wurde ich krank und entkam so glücklicherweise dem feierlichen Pathos. Pionier wurde ich trotzdem, ohne Schwur, wahrscheinlich dank meiner guten Noten, aber bestimmt auch, weil keiner sich in der Perestroika-Zeit wegen so etwas noch Umstände machen wollte.

Ubi bene, ibi patria. Nach den beiden durch Ideologien verfälschten Bemühungen bleibt mir vielleicht nur die pragmatische Ansicht Ciceros. Das Vaterland ist dort, wo es gut ist. Und wie geht es mir in Deutschland? Oder, genauer gefragt: Wie geht es mir in deinem Berlin, Du Deutschland? Darauf kann ich jetzt ganz unpathetisch antworten. Ganz pragmatisch gesehen wird mein Leben als Neudeutscher mindestens in Sachen bürokratische Mühe etwas leichter werden.

Vor allem freue ich mich darüber, dass ich mich nicht mehr in den Warteräumen der Moabiter Ausländerbehörde einfinden muss, die ich seit einigen Jahren einfach nur “das Schloss” nenne. Gefühlsmäßig gab ich dort über den Tresen jedes Mal an eine bedrückend undurchsichtige Willkür nicht nur meinen Pass, sondern mein gesamtes zukünftiges Leben ab. Es war das Gefühl, komplett ausgeliefert zu sein und nichts weiterplanen können, bevor die da, hinter ihren Türen und ihren unfreundlichen Blicken, endlich eine Entscheidung treffen.

Aber allmählich konnte ich auch merken, dass die vorgeschriebene Reaktion des rigiden bürokratischen Konstrukts auf meine organischen Lebensabläufe auch für die dortigen Beamten eine Herausforderung zu sein scheint und dass wir uns alle einer gleichermaßen unangenehmen Aufgabe gestellt fühlten – eine mehr oder weniger kohärente und sachliche Lösung zu finden. Vielleicht erst durch die Ermöglichung dieser besonderen, scheuen und unausgesprochenen menschlichen Solidarität verdient die Behörde den kafkaesken Spitznamen.

Ich bin deutsch. Obwohl dieser simple Satz für mich immer noch irgendwie befremdend klingt, ist es ein wahrer Satz. Mit dem ersten Wort habe ich kein großes Problem. Ich weiß wohl, wer mit “ich” gemeint ist. Fast eben so wenig problematisch finde ich das letzte Wort. Täglich begegne ich ja mehreren Deutschen. So muss das Problem, das ich mit diesem Satz habe, im Verb stecken.

Der zuerst im Magazin „The Germans“ (Heft 05/2013) erschienene zweiteilige Artikel „Jetzt bin ich also deutsch“ von Daniel Tkatch und Karolina Golimowska wurde im Mai 2014 mit dem

Der zuerst im Magazin „The Germans“ (Heft 05/2013) erschienene zweiteilige Artikel „Jetzt bin ich also deutsch“ von Daniel Tkatch und Karolina Golimowska wurde im Mai 2014 mit dem