Il punto sulle ecomafie

Published on

Presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici si è svolta, per il ciclo di incontri "I venerdì della politica” organizzato dalla Società di Studi Politici, la conferenza «Che cos’è Ecomafia» con la partecipazione di Maria Cristina Ribera, Sostituto Procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli.

Sono sempre rimasto colpito dallo scalone monumentale di palazzo Serra di Cassano, progettato da Ferdinando Sanfelice in via Monte di Dio, uno dei più affascinanti palazzi storici del capoluogo campano, la cui imponenza è sottolineata dalle sculture dedicate alla Rivoluzione napoletana del 1799 e attraverso il quale si accede, dal 1975, alle sale dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. È nelle sale dell’Istituto che si è svolta, per il ciclo di incontri “I venerdì della politica” organizzato dalla Società di Studi politica, la conferenza dal titolo «Che cos’è Ecomafia» durante la quale Maria Cristina Ribera, Sostituto Procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, ha sinteticamente trattato una delle questioni più complesse ed importanti dell’attuale panorama giuridico italiano.

Sono sempre rimasto colpito dallo scalone monumentale di palazzo Serra di Cassano, progettato da Ferdinando Sanfelice in via Monte di Dio, uno dei più affascinanti palazzi storici del capoluogo campano, la cui imponenza è sottolineata dalle sculture dedicate alla Rivoluzione napoletana del 1799 e attraverso il quale si accede, dal 1975, alle sale dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. È nelle sale dell’Istituto che si è svolta, per il ciclo di incontri “I venerdì della politica” organizzato dalla Società di Studi politica, la conferenza dal titolo «Che cos’è Ecomafia» durante la quale Maria Cristina Ribera, Sostituto Procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, ha sinteticamente trattato una delle questioni più complesse ed importanti dell’attuale panorama giuridico italiano.

Lo stato della lotta al traffico illecito

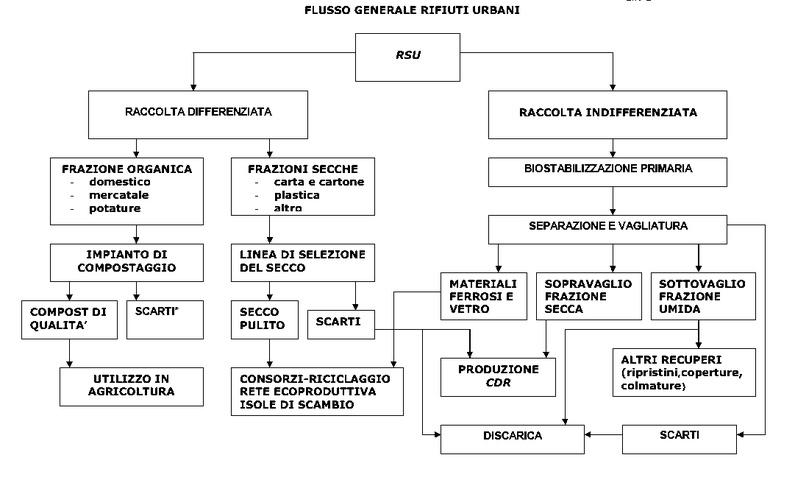

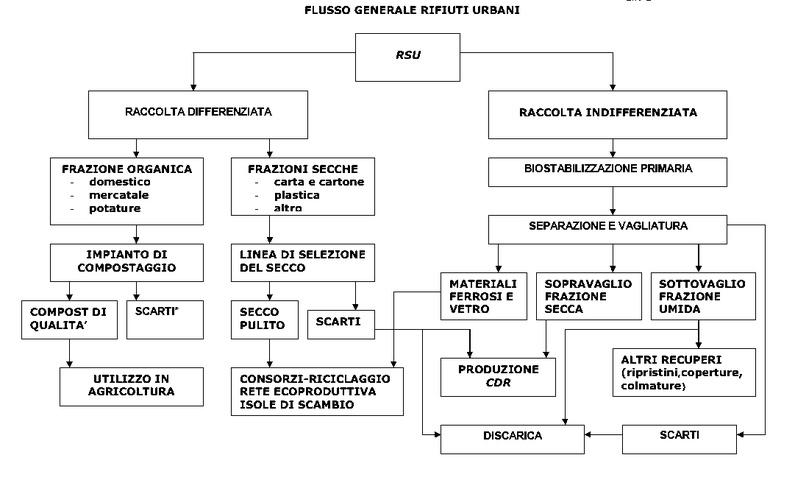

La critica del Sostituto Procuratore si è sviluppata attraverso l’analisi di alcuni punti critici dell’attuale situazione italiana, non limitandosi esclusivamente al sistema giuridico ma anche a questioni di carattere politico e culturale. Partendo dal presupposto che la questione delle mafie ambientali non si limiti ad una precisa area geografica, ma si sviluppi sull’intero territorio nazionale, il primo aspetto ad essere analizzato riguarda la scarsa chiarezza delle norme che regolano il processo di smaltimento dei rifiuti: queste dovrebbero, almeno idealmente, seguire un insieme di principi cardine comuni all’intera comunità europea. Sfortunatamente l’adeguamento a tali principi è stato effettuato frettolosamente e malamente, lasciando un eccessivo numero di ‘zone grigie’ di cui la criminalità può approfittare. Criminalità che, com’è stato ribadito, è pienamente ed estensivamente inserita nella gestione dei rifiuti, a partire dall’organizzazione e dall’utilizzo delle cave: al movimento-terra ed alla produzione di materiali da costruzione (calcestruzzo, ecc.) è unito lo smaltimento dei rifiuti, in un ciclo di produzione e riutilizzo a cui bisogna aggiungere il nuovo business della bonifica dei siti inquinati. La scelta, da parte della camorra, di investire notevolmente in questo campo fu effettivamente all’avanguardia se si considera che, fino al 2001, il contrasto al traffico illecito era limitato ad una serie di contravvenzioni; inoltre mancavano indagini approfondite e le poche attive erano lasciate ai magistrati delle procure circondariali. Come ricorda la dott.ssa Ribera, solo con l’abolizione delle procure e delle relative preture nel 1999 e lo scoppio del caso rifiuti in Campania si assiste al coinvolgimento della DDA, non senza qualche problema dovuto alla scarsa esperienza dei magistrati della stessa, poco usi alla particolare “struttura ad albero” (definizione che riassume come si sviluppino a partire da piccoli sversamenti) assunta dalla maggioranza delle indagini riguardanti il traffico illecito dei rifiuti. L’assenza di pene, congiuntamente alla mancanza di esperti in materia, ha certamente determinato ed aggravato l’assenza di un contrasto forte fino ai primi anni 2000.

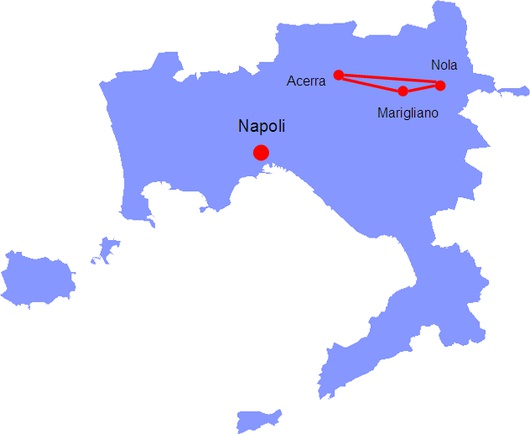

È con l’art. 260 del DLGS 152/2006 che sono introdotti l’allungamento dei termini di prescrizione, la possibilità di attivare intercettazioni e misure cautelari, offrendo per la prima volta la possibilità di collegare il reato del traffico illecito di rifiuti all’associazione per delinquere. Dal 2003 si assistono, con operazioni come “Re Mida”, ai primi arresti e la scoperta delle “rotte” e delle dimensioni di questo traffico: il minimo comun denominatore di queste indagini, com’è ormai noto, vede i rifiuti che, prodotti nel settentrione, sono fintamente declassificati, cioè trattati in modo da poter essere smaltiti – operazione effettuata con un autocertificazione e la compilazione, da parte di chi gestisce l’impianto di declassificazione, in cui si afferma che il rifiuto sarebbe stato trattato – nel centro e poi sversati nelle campagne del meridione. Un sistema che, ampiamente descritto non solo nei media e nella saggistica, ma anche in opere di fiction come la serie televisiva ispirata a Gomorra, è ormai così conosciuto che la dott.ssa Ribera si dice non sorpresa dal fatto che la maggioranza della popolazione italiana sembri «quasi anestetizzata» nei confronti di questa questione e nutra così poche speranze per il futuro. Per questo, e nonostante gli scarsi successi (tra i pochi casi, quelli riguardi la piana acerrana che, ricordiamo, è uno dei vertici del famigerato “triangolo della morte”) è necessario, a detta della giurista, affiancare al traffico illecito l’accusa di disastro ambientale. Da questo punto di vista la giurista ha espresso serie perplessità sull’efficacia e sulla possibilità che il Disegno di legge 1345, approvato con modificazioni lo scorso 4 marzo, possa tradursi in uno strumento di contrasto alle ecomafie – nello specifico, pare che l’eccessiva specificità avrebbe potuto addirittura scagionare alcuni esponenti dei clan, mentre la definizione che vorrebbe il danno ambientale come «significativo e misurabile» sembra eccessivamente nebulosa.

È con l’art. 260 del DLGS 152/2006 che sono introdotti l’allungamento dei termini di prescrizione, la possibilità di attivare intercettazioni e misure cautelari, offrendo per la prima volta la possibilità di collegare il reato del traffico illecito di rifiuti all’associazione per delinquere. Dal 2003 si assistono, con operazioni come “Re Mida”, ai primi arresti e la scoperta delle “rotte” e delle dimensioni di questo traffico: il minimo comun denominatore di queste indagini, com’è ormai noto, vede i rifiuti che, prodotti nel settentrione, sono fintamente declassificati, cioè trattati in modo da poter essere smaltiti – operazione effettuata con un autocertificazione e la compilazione, da parte di chi gestisce l’impianto di declassificazione, in cui si afferma che il rifiuto sarebbe stato trattato – nel centro e poi sversati nelle campagne del meridione. Un sistema che, ampiamente descritto non solo nei media e nella saggistica, ma anche in opere di fiction come la serie televisiva ispirata a Gomorra, è ormai così conosciuto che la dott.ssa Ribera si dice non sorpresa dal fatto che la maggioranza della popolazione italiana sembri «quasi anestetizzata» nei confronti di questa questione e nutra così poche speranze per il futuro. Per questo, e nonostante gli scarsi successi (tra i pochi casi, quelli riguardi la piana acerrana che, ricordiamo, è uno dei vertici del famigerato “triangolo della morte”) è necessario, a detta della giurista, affiancare al traffico illecito l’accusa di disastro ambientale. Da questo punto di vista la giurista ha espresso serie perplessità sull’efficacia e sulla possibilità che il Disegno di legge 1345, approvato con modificazioni lo scorso 4 marzo, possa tradursi in uno strumento di contrasto alle ecomafie – nello specifico, pare che l’eccessiva specificità avrebbe potuto addirittura scagionare alcuni esponenti dei clan, mentre la definizione che vorrebbe il danno ambientale come «significativo e misurabile» sembra eccessivamente nebulosa.

L'imprenditore camorrista

Ritornando ai temi dell’incontro, si è evidenziato come i rifiuti siano solo uno dei settori in cui i clan mafiosi investono la propria liquidità e di come questi, come appariva evidente già nel 2002, avendo mezzi di trasporto, luoghi di sversamento e facilità nella falsificazione di documenti ed altro materiale, possano proporre un “pacchetto completo” ai propri clienti. Una situazione alla quale bisogna aggiungere la confusione generata dalla cosidetta ‘Emergenza rifiuti’ nel capoluogo campano (di cui ci parlò Nicola Capone, segretario generale delle Assise della Città di Napoli e del Mezzogiorno e cofondatore della Società di Studi Politici) e la corruzione. Questo ha determinato, dalla metà degli anni ’90, un intromissione della camorra nelle società di intermediazione: questa posizione ha consentito che fosse il mercato a rivolgersi ed arricchire le ecomafie, in qualità di fornitrici di servizi a prezzo competitivo. La criminalità organizzata si è così inserita nell’economia legale, infettando l’imprenditoria: spesso l’impresa è intrinsecamente mafiosa, ma formalmente agisce in modo lecito e prevale grazie al mercato. Qui la dott.ssa Ribera si spinge a proporre la definizione di «imprenditore camorrista», la figura di un malavitoso che si dedichi, anche grazie all’assenza dello Stato ed alla carenza di controlli delle istituzioni locali, ad attività apparentemente legali e che si rafforzi grazie ad una “logica dell’emergenza” – impossibile non constatare alcune somiglianze con altri casi eclatanti di corruzione ed “infiltrazione” mafiosa che hanno coinvolto altre grandi opere, come l'EXPO 2015 o il Mose di Venezia.

Ritornando ai temi dell’incontro, si è evidenziato come i rifiuti siano solo uno dei settori in cui i clan mafiosi investono la propria liquidità e di come questi, come appariva evidente già nel 2002, avendo mezzi di trasporto, luoghi di sversamento e facilità nella falsificazione di documenti ed altro materiale, possano proporre un “pacchetto completo” ai propri clienti. Una situazione alla quale bisogna aggiungere la confusione generata dalla cosidetta ‘Emergenza rifiuti’ nel capoluogo campano (di cui ci parlò Nicola Capone, segretario generale delle Assise della Città di Napoli e del Mezzogiorno e cofondatore della Società di Studi Politici) e la corruzione. Questo ha determinato, dalla metà degli anni ’90, un intromissione della camorra nelle società di intermediazione: questa posizione ha consentito che fosse il mercato a rivolgersi ed arricchire le ecomafie, in qualità di fornitrici di servizi a prezzo competitivo. La criminalità organizzata si è così inserita nell’economia legale, infettando l’imprenditoria: spesso l’impresa è intrinsecamente mafiosa, ma formalmente agisce in modo lecito e prevale grazie al mercato. Qui la dott.ssa Ribera si spinge a proporre la definizione di «imprenditore camorrista», la figura di un malavitoso che si dedichi, anche grazie all’assenza dello Stato ed alla carenza di controlli delle istituzioni locali, ad attività apparentemente legali e che si rafforzi grazie ad una “logica dell’emergenza” – impossibile non constatare alcune somiglianze con altri casi eclatanti di corruzione ed “infiltrazione” mafiosa che hanno coinvolto altre grandi opere, come l'EXPO 2015 o il Mose di Venezia.

In conclusione, la lotta alle ecomafie è, secondo la dott.ssa Ribera, «una guerra senza vincitori». L’unica soluzione possibile contro di esse appare la confisca e il sequestro di beni e guadagni, poiché pare che i mafiosi abbiano soprattutto «paura che vengano privati delle ricchezze accumulate». Una tale soluzione necessità però di conoscenze multidisciplinari e di una maggiore attenzione e sollecitudine sia delle istituzioni che della società civile: spesso sembra che la strategia normativa nel settore dell’ambiente, come il diritto tributario, si discosti eccessivamente dalla realtà, in cui prevale una «pericolosa combinazione» tra menefreghismo e lucro. Durante il dibattito che ha seguito l’incontro la senatrice del Movimento 5 Stelle Paola Nugnes, presente tra il pubblico in sala, ha risposto a questi dubbi evidenziando i punti di forza del DDL, come l'allungamento dei tempi di prescrizione dei reati. Questo confronto improvvisato si è concluso con la promessa di organizzare, in futuro, un momento di confronto pubblico, a cui sia la dott.ssa Ribera che l’on. Nugnes hanno aderito senza esitazione.

soluzione possibile contro di esse appare la confisca e il sequestro di beni e guadagni, poiché pare che i mafiosi abbiano soprattutto «paura che vengano privati delle ricchezze accumulate». Una tale soluzione necessità però di conoscenze multidisciplinari e di una maggiore attenzione e sollecitudine sia delle istituzioni che della società civile: spesso sembra che la strategia normativa nel settore dell’ambiente, come il diritto tributario, si discosti eccessivamente dalla realtà, in cui prevale una «pericolosa combinazione» tra menefreghismo e lucro. Durante il dibattito che ha seguito l’incontro la senatrice del Movimento 5 Stelle Paola Nugnes, presente tra il pubblico in sala, ha risposto a questi dubbi evidenziando i punti di forza del DDL, come l'allungamento dei tempi di prescrizione dei reati. Questo confronto improvvisato si è concluso con la promessa di organizzare, in futuro, un momento di confronto pubblico, a cui sia la dott.ssa Ribera che l’on. Nugnes hanno aderito senza esitazione.

Consiglio di seguire i siti web dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (presente anche su facebook) e della Società di Studi Politici per poter essere aggiornati sulle future iniziative.